Reitlehre klingt für viele Freizeitreiter erstmal trocken und theoretisch. Das ist sie aber ganz und gar nicht. Sie ist das Fundament für jedes harmonische Miteinander von Reiter und Pferd. Wer sie versteht, reitet bewusster, feinfühliger und vor allem pferdegerechter.

Und genau darum geht es in diesem Beitrag: Ich möchte dir die Reitlehre einfach erklären, so, dass du sie verstehst, anwenden kannst und am Ende ein besseres Gefühl im Sattel bekommst.

1. Was ist die Reitlehre überhaupt – und warum ist sie wichtig?

In der Reitlehre geht es um die Ausbildungsskala des Pferdes, deinen Sitz und deine Hilfengebung. Die klassische Reitlehre geht auf das Jahr 1912 zurück (Heeres-Dienstvorschrift – kurz: H.Dv.12) und bildet bis heute die Grundlage für eine pferdegerechte Ausbildung, orientiert an den natürlichen und individuellen Bedürfnissen des Pferdes. Das Ziel ist ein ausbalanciertes, losgelassenes Pferd, das fein auf die Hilfen des Reiters reagiert.

Die Reitlehre verbindet Theorie und Praxis. Ohne Hintergrundwissen über die Ausbildungsskala, sowohl die des Pferdes als auch die des Reiters, bleiben viele Dinge im Reitunterricht unverständlich.

Zwei Beispiele aus der Praxis:

- Wenn du nicht weißt, was Takt und Losgelassenheit bedeuten oder wie du sie erkennst, kannst du nicht nachvollziehen, warum sie die Basis der Ausbildungsskala bilden.

- Wenn dir nicht klar ist, wie ein korrekter Reitersitz aussieht, wirst du Schwierigkeiten haben, losgelassen und ausbalanciert zu sitzen.

Dein Ziel sollte immer sein, der beste Reiter für dein Pferd zu werden. Mit einem ausbalancierten und geschmeidigen Sitz und mit einer feinen, fast unsichtbaren Hilfengebung. Für dein Pferd solltest du dich anfühlen wie ein gut gepackter Rucksack: stabil, aber nicht störend.

Ein weitverbreiteter Irrglaube ist, dass die Reitlehre nur etwas für Turnierreiter sei. Das Gegenteil ist der Fall: Gerade Freizeitreiter profitieren von diesem Wissen, weil sie dadurch sicherer, verständnisvoller und bewusster mit ihrem Pferd umgehen.

Und Memo an die Turnierreiter: Ihr dürft euch gerne auch mit der Reitlehre beschäftigen, denn dann sehen wir zukünftig hoffentlich etwas mehr korrekte gerittene Pferde und weniger Rumgezuppel an den Zügeln.

2. Wie funktioniert das Zusammenspiel von Reiter und Pferd?

Pferde sind Fluchttiere, Menschen Raubtiere – eigentlich keine ideale Kombination. Und doch gelingt es uns, mit ihnen eine vertrauensvolle Partnerschaft aufzubauen. Dafür braucht es vor allem Verständnis, Vertrauen und eine klare Kommunikation.

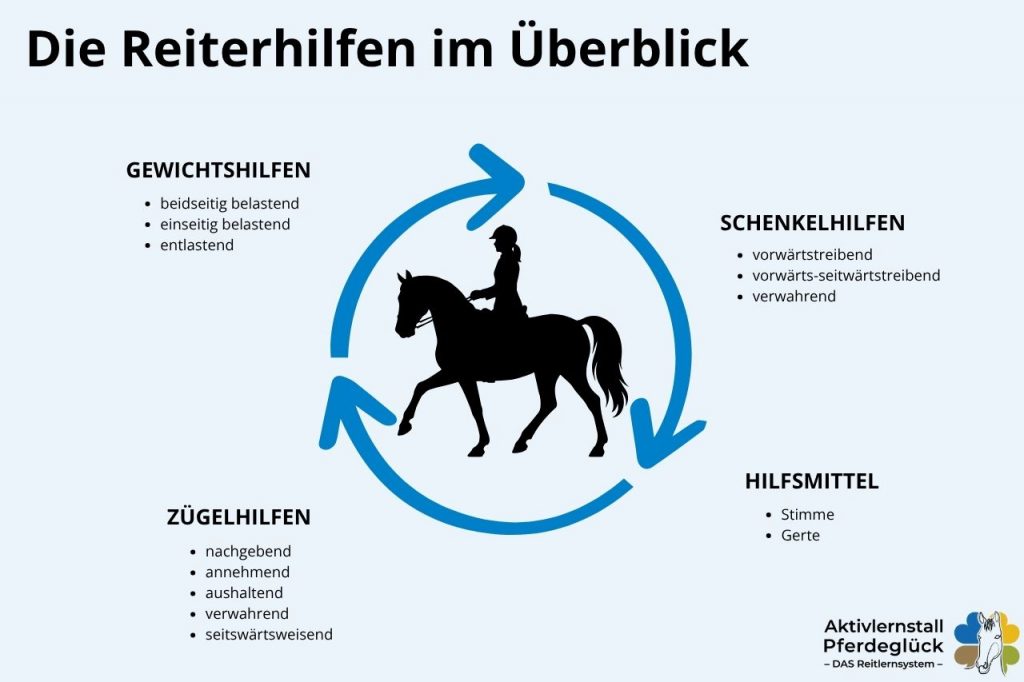

Diese beginnt am Boden und setzt sich im Sattel fort. Dort kommen deine Reiterhilfen ins Spiel:

Gewichtshilfen:

- beidseitig belastend

- einseitig belastend

- entlastend

Schenkelhilfen:

- vorwärtstreibend

- vorwärts-seitwärtstreibend

- verwahrend

Zügelhilfen:

- nachgebend

- annehmend

- aushaltend

- verwahrend

- seitswärtsweisend

In meinen Reitstunden erlaube ich noch zwei weitere Hilfsmittel:

- Stimme

- Gerte

Den Einsatz von Sporen sehe ich bei Freizeitreitern kritisch. Sporen sollen die seitwärtstreibenden Hilfen verfeinern, werden aber häufig zum Treiben missbraucht. Wenn dein Pferd nicht ausreichend reagiert, liegt das selten an fehlenden Sporen, sondern meist daran, dass es an der Basis hapert.

Nur aus einem losgelassenen, ausbalancierten Sitz heraus kannst du fein einwirken. Dann schwingst du mit der Bewegung mit, statt sie zu stören und genau das ist die Essenz guten Reitens.

Praxistipp:

Arbeite so oft wie möglich im Alltag an Gleichgewicht, Körperspannung und Koordination. Ich mache das hier gerne mit den Kindern, aber auch als Erwachsener darfst du das unbedingt ausprobieren. Spiele Pferdchen. Trabe und galoppiere. Achte darauf im Takt zu sein.

Praxistipp:

Für das Gleichgewicht haben wir im Aktivlernstall Pferdeglück ein Balanceboard, welches wir alle – jung und alt – sehr gerne nutzen und uns manchmal auch gegenseitig challengen.

3. Die Ausbildungsskala des Pferdes – einfach erklärt für Freizeitreiter

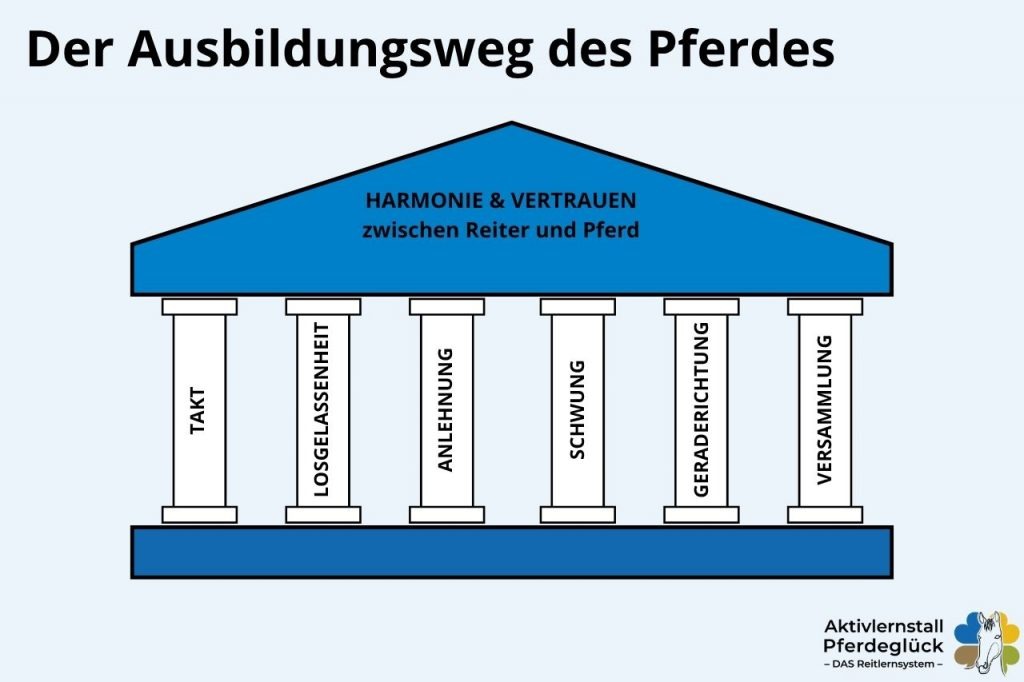

Im Mittelpunkt der klassischen Reitlehre steht die Skala der Ausbildung. Sie gibt den roten Faden für die Ausbildung eines Pferdes vor und umfasst sechs Punkte, die sich gegenseitig beeinflussen.

Das sind folgende:

- Takt: Gleichmaß aller Schritte, Tritte und Sprünge

- Losgelassenheit: Rhythmisches An- und Abspannen der Muskulatur bei innerer Gelassenheit

- Anlehnung: stetige und weiche Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul

- Schwung: Übertragung des energischen Impulses aus der Hinterhand über den Rücken auf die Vorwärtsbewegung des Pferdes

- Geraderichtung: gleichmäßiges Gymnastizieren beider Körperhälften zum Ausgleich der natürlichen Schiefe

- Versammlung: Ausbalancieren auf kleiner Grundfläche mit energisch herangeschlossenen Hinterbeinen in Selbsthaltung

In den Richtlinien der FN ist die Skala der Ausbildung als Dreieck dargestellt. Dies suggeriert, dass während der Ausbildung die Punkte nacheinander abgearbeitet werden. Ich sehe die Skala der Ausbildung eher wie ein Haus mit Säulen. Alle Säulen tragen das Dach. Je besser sie entwickelt sind, umso tragfähiger sind sie. Wenn eine Säule noch nicht so tragfähig ist, dann ist das erstmal nicht so schlimm, denn die anderen Säulen halten das Dach trotzdem.

Und was bedeuten die einzelnen Punkte nun?

Dein Pferd bewegt sich in jeder Gangart in einem bestimmten Takt. Im Schritt ist es ein Viertakt, im Trab ein Zweitakt und im Galopp ein Dreitakt. Den Takt kannst du beim Reiten ganz einfach mitzählen. Im Schritt: 1-2-3-4 und wieder von vorne. Vom Leichttraben kennst du vielleicht das Zählen deines Trainers beim Leichttraben: 1-2-1-2 oder auch hoch-runter-hoch-runter. Hier spiegelt sich der Zweitakt wieder. Der Takt muss immer erhalten bleiben, aber sicher kennst du Situationen, in denen du den Takt störst. Beispielsweise weil du plötzlich zu viel am Zügel dran warst oder aus dem Gleichgewicht gekommen bist. Das ist nicht schlimm, aber deswegen ist es so wichtig, stetig an dir selbst zu arbeiten.

Die Losgelassenheit eines Pferdes beschreibt den Gemütszustand. Du kennst es sicher von dir selbst: Manchmal bist du aufgeregt vor der Reitstunde, weil vielleicht etwas Besonderes ansteht, und manchmal bist du die Ruhe selbst. Jemand anderes lässt sich niemals aus der Ruhe bringen, während eine weitere Person schon vor Schreck die Toilette aufsucht. Bei den Pferden ist das ähnlich und genauso individuell wie bei uns Reitern. Das gelassenste Pferd, kann sich plötzlich anspannen, weil heute der Wind besonders stark bläst. Und auch das mutigste Pferd kann plötzlich eine kleine Bewegung oder ein lautes Geräusch aus der Fassung bringen.

Praxistipp: Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es sehr viele Reitstunden gibt, an denen ich nur an Takt und Losgelassenheit arbeite. Wenn du merkst, dass heute so ein Tag ist, dann akzeptiere das und fokussiere dich ausschließlich darauf, dein Pferd zu lösen, anstatt krampfhaft an Lektionen mit einem nicht losgelassenen Pferd zu arbeiten. Und denke immer daran: Pferde sind auch nur Menschen.

Die Anlehnung wird häufig missverstanden mit Selbsthaltung und Aufrichtung. Die Anlehnung beschreibt in erster Linie die weiche Zügelverbindung. Wo die Nase des Pferdes ist und wie rund der Hals ist, ist erstmal zweitrangig. Später in der Ausbildung richtet sich dein Pferd von ganz alleine auf und trägt sich selbst. Wichtig dabei: Die Nase gehört vor die Senkrechte, das Genick ist der höchste Punkt, und wir erzwingen diese Haltung nicht mit unseren Händen!

An den weiteren Punkten Schwung, Geraderichtung und Versammlung wird ebenfalls von Beginn an gearbeitet. Der Schwung deines Pferdes kommt aus, der Hinterhand, wandert über den Rücken und resultiert in der Vorwärtsbewegung. Ob der Rücken deines Pferdes im Rhythmus schwingt oder nicht, merkst du daran, ob du gut zum Sitzen kommst. An der Geraderichtung arbeitest du, indem du regelmäßig die Hand wechselst und so beide Seiten gleichmäßig gymnastizierst. Bei den versammelnden Lektionen denken viele Reiter direkt an die hohen Dressurlektionen. Das ist ein Trugschluss, denn bereits jeder vernünftig gerittene Übergang von Gangart zu Gangart fördert die Versammlungsbereitschaft deines Pferdes.

Praxistipp:

Das Reiten von Übergängen ist unfassbar wertvoll für dein Pferd. Wenn du beispielsweise vom Trab zum Schritt durchparieren möchtest, dann denke nicht an ein „Bremsen“, sondern vielmehr daran, in den Schritt hineinzureiten, so dass der Schub aus der Hinterhand erhalten bleibt und die ersten Schritte gleich schreitend sind.

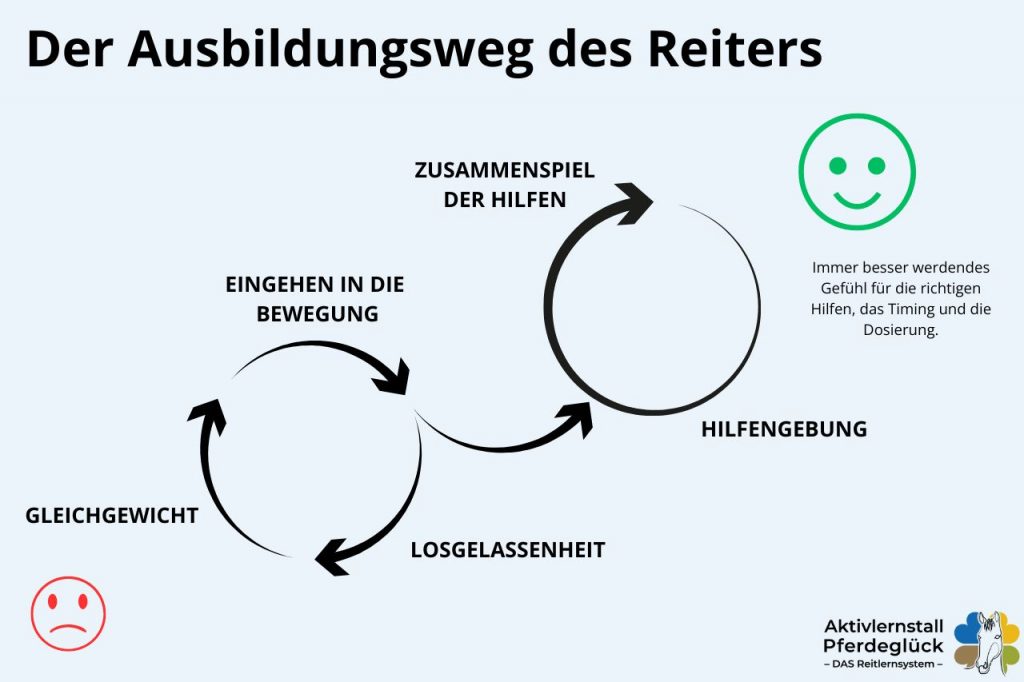

4. Die Ausbildungsskala des Reiters – einfach erklärt für Freizeitreiter

Eng verbunden mit der Ausbildungsskala des Pferdes ist der Ausbildungsweg, den du als Reiter durchläufst. Zu Beginn der Reitausbildung musst du zunächst dein Gleichgewicht und – ähnlich wie dein Pferd – deine Losgelassenheit finden. Du musst lernen, im Gleichgewicht und entspannt zu bleiben, wenn dein Pferd mal eine ungewöhnliche Bewegung macht oder sich selbst anspannt.

Diese beiden Punkte sind die Voraussetzung dafür, dass du aus deinem Sitz heraus mit der Bewegung deines Pferdes mitschwingen kannst. Wenn du dich zum Beispiel mit den Beinen am Sattel festklammerst, dann bist du nicht losgelassen. Außerdem überträgst du deine Anspannung unter Umständen auf das Pferd. Stell dir mal vor, du wärst das Pferd und auf deinem Rücken sitzt jemand, der seine Beine in deine Seiten drückt. Würdest du dich noch gerne bewegen wollen? Nein, würdest du nicht.

Sitz- und Hilfengebung kann man natürlich nicht komplett getrennt voneinander betrachten, aber dein Gleichgewicht, deine Losgelassenheit und deine Fähigkeit, mit der Bewegung mitzuschwingen, sind eine fundamentale Voraussetzung für die Hilfengebung. Aus einem guten Sitz heraus, wirst du in der Lage sein, für dein Pferd verständliche Hilfen zu geben. Eine Reiterhilfe steht dabei niemals allein, sondern wirkt immer mit anderen Hilfen zusammen. Du gibst also nicht eine Schenkelhilfe und machst sonst nichts. Du willst zum Beispiel antraben: Deine Gewichtshilfen werden entlastend, deine Schenkelhilfen treiben das Pferd vorwärts, gepaart mit einer nachgebenden Zügelhilfe. Hier wird klar, wie komplex das Reiten ist, und es ist völlig normal, dass ein Reitanfänger das nicht von Anfang an alles umsetzen kann. Es wird aber einfacher, wenn du in der Theorie schon mal verstanden hast, worum es eigentlich geht.

Praxistipp:

Setze dich so auf einen Stuhl, als würdest du auf dem Pferd sitzen. Stelle dir eine Hufschlagfigur oder Lektion vor, die du reiten möchtest. Überlege dir dann, welche Gewichts-, Schenkel- und Zügelhilfen zum Einsatz kommen.

5. Reitlehre einfach erklärt: Was bedeutet Losgelassenheit und wie erkenne ich sie?

Die Losgelassenheit ist eine wichtige Grundlage beim Reiten. Deswegen findest du sie sowohl in der Skala der Ausbildung des Pferdes als auch in deinem eigenen Ausbildungsweg wieder. Dein Pferd muss losgelassen sein. Du musst losgelassen sein.

Losgelassenheit bedeutet Entspannung. Körperlich, aber auch mental. Ein Pferd, welches viel Zeit in der Box verbringt und wenig Kontakt zu Artgenossen hat, bringt per se schlechte Voraussetzungen für die mentale Losgelassenheit mit. Ein Reiter, der viel Stress in seinem Alltag hat, ebenso. Deswegen ist es so wichtig, auf gute Haltungsbedingungen zu achten sowie auf die eigene mentale Gesundheit.

So erkennst du ein losgelassenes Pferd:

- Zufriedener Gesichtsausdruck (wache Augen, Ohrenspiel, entspannte Lippen)

- Gleichmäßige Atmung

- Abschnauben

- Annehmen der Reiterhilfen

- Natürliche Vorwärtsbewegung

- Schwingender Rücken

- Pendelnder Schweif

- Entspannte Halsmuskulatur

- Taktreinheit

So erkennst du einen losgelassenen Reiter:

- Zufriedener Gesichtsausdruck (wache Augen, entspannte Lippen)

- Gleichmäßige Atmung (tiefe Bauchatmung)

- Ausbalancierter Sitz

- Eingehen in die Bewegung des Pferdes

- Positive Körperspannung (ohne Anspannung)

- Gefühlvoller Einsatz der Reiterhilfen (vor allem keine störende Reiterhand)

Jetzt stellt sich dir vermutlich die Frage, wie sich ein losgelassenes Pferd für dich als Reiter anfühlt. Die Antwort ist simpel: Es muss sich gut anfühlen. Es muss sich leicht anfühlen. Und es muss Spaß machen.

Dein Pferd ist vermutlich nicht losgelassen, wenn:

- du nicht gut zum Sitzen kommst

- dein Pferd dich immer wieder aus dem Gleichgewicht bringt (zum Beispiel durch Taktfehler)

- du jeden Trabtritt und jeden Galoppsprung mühsam erarbeiten musst

- die Übergänge nicht flüssig sind

- dein Pferd keine Dehnungshaltung annimmt

Praxistipp:

Jedes Pferd ist individuell und es gibt nicht ein Rezept für alle Pferde, um die Losgelassenheit zu erreichen. Finde heraus, welche lösenden Übungen für dein Pferd am besten sind. Neben den klassischen lösenden Übungen kann das zum Beispiel auch ein Spaziergang ins Gelände zu Beginn der Trainingseinheit sein, Hand- oder Stangenarbeit.

6. Reitlehre einfach erklärt: Wie finde ich den richtigen Sitz und mein Gleichgewicht?

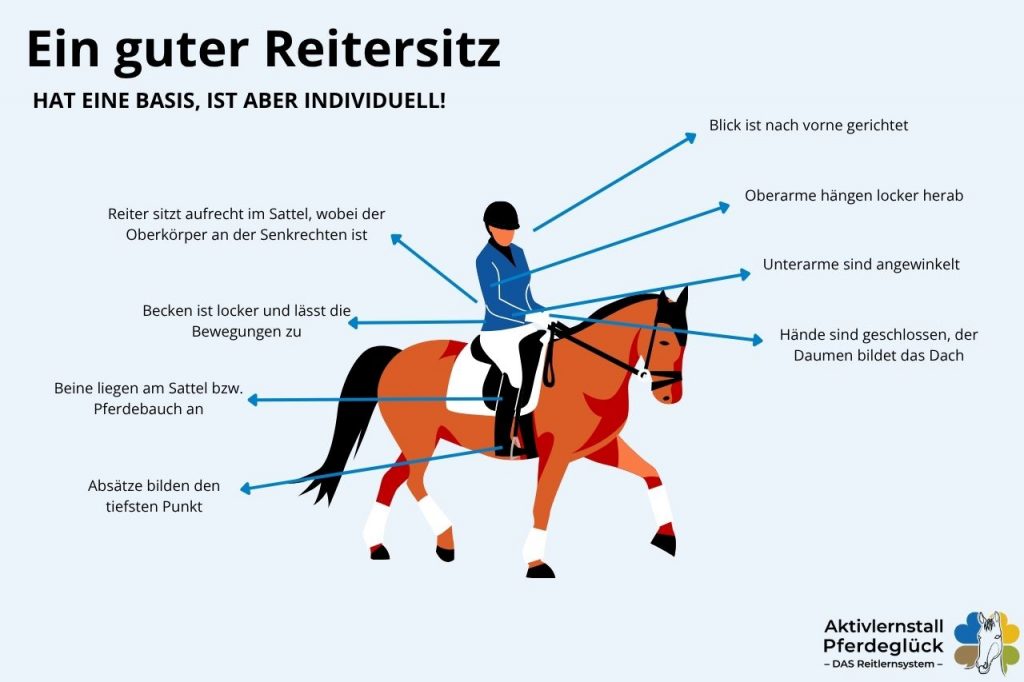

In meinen Reitstunden erkläre ich immer wieder: Der Reiter muss immer so auf dem Pferd sitzen, dass man das Pferd unter ihm herausziehen könnte und er nicht umkippt. Von starren Sitzmustern, so wie ich sie noch gelernt habe, halte ich mittlerweile nichts mehr, denn jeder Körper ist individuell zu betrachten. Dennoch gibt es eine Sitzgrundlage, die du beachten musst, sonst ist eine gute Hilfengebung nicht möglich.

So sieht ein guter Reitersitz aus:

- Reiter sitzt aufrecht im Sattel, wobei der Oberkörper an der Senkrechten ist

- Beine liegen am Sattel bzw. Pferdebauch an

- Absätze bilden den tiefsten Punkt

- Oberarme hängen locker herab

- Unterarme sind angewinkelt

- Hände sind geschlossen, der Daumen bildet das Dach

- Blick ist nach vorne gerichtet

- Becken ist locker und lässt die Bewegungen zu

Kämpfst du auch mit hochgezogenen Absätzen? Dann stell dir mal vor, man zieht das Pferd unter dir heraus. Du würdest dein Gleichgewicht verlieren. Noch dazu kommt, dass dir die positive Spannung in der Wade verloren geht, wenn du die Absätze hochziehst. Diese wiederum benötigst du für eine korrekte Schenkelhilfe.

Den Reitersitz erlernst du auf dem Pferd. Zunächst geführt und dann an der Longe, denn so hast du die Möglichkeit, dich komplett auf deinen Sitz zu konzentrieren. Dabei solltest du auch immer wieder unterschiedliche Sitzpositionen einnehmen. Damit schulst du nicht nur dein Gefühl, sondern auch dein Gleichgewicht.

Praxistipp:

Um deinen Reitersitz und dein Gleichgewicht zu schulen, kannst du deine Sitzposition immer wieder verändern. Du kannst zum Beispiel die Bügellänge verändern oder die Lage deines Oberkörpers. Im Trab kannst du zwischen Aussitzen, Leichttraben und dem leichten Sitz wechseln. Um die Bewegungen deines Pferdes noch besser zu spüren, kannst du auch mal komplett ohne Sattel oder mit einem Reitpad reiten.

Weitere Übungen, die dein Gleichgewicht fördern und die du ganz einfach in den Alltag integrieren kannst:

- Auf einem Bein stehen (beim Zähneputzen, beim Haarekämmen)

- Auf den Fersen gehen

- Auf den Zehenspitzen gehen

- Reitersitz einnehmen (ohne Pferd), dabei die Haltung des Oberkörpers und die Beugung der Knie variieren

- Standwaage

7. Reitlehre einfach erklärt: Was bedeutet „das Pferd an die Hilfen stellen“?

Ein Pferd an den Hilfen zu haben, ist das Ergebnis von einem losgelassenen und ausbalancierten Reitersitz sowie einem losgelassenen Pferd. In jeder Trainingseinheit startest du mit der sogenannten Lösungsphase. Das Ziel dabei ist, ein willig vorwärtsgehendes Pferd, welches auf deinen Sitz und deine Hilfen fein reagiert.

Wenn du beispielsweise angaloppieren möchtest und ein leichter Impuls am Schenkel reicht. Oder wenn du durchparieren möchtest und ein tiefes Einsitzen in den Sattel dein Pferd in die langsamere Gangart bringt, wobei der Schub aus der Hinterhand erhalten bleibt.

Auch hier gilt wieder: Wenn es sich fein und leicht anfühlt, dann ist es richtig.

Hier noch ein paar Übungen, die helfen können, dein Pferd an die Hilfen zu stellen:

- Übergänge von Gangart zu Gangart

- Handwechsel

- Korrektes Durchreiten der Ecken

- Schenkelweichen

- Rückwärtsrichten

8. Reitlehre im Alltag Schritt für Schritt umsetzen

Jetzt hast du vermutlich festgestellt, wie komplex die Reitlehre ist und wie stark alles ineinandergreift. Und vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, wie du das alles in deinem Alltag umsetzen sollst.

Die Antwort ist einfach: Schritt für Schritt.

In meinen Reitstunden korrigiere ich niemals alles auf einmal, denn das könnte der Reiter gar nicht umsetzen. Ich empfehle dir, dort anzufangen, wo sich die größte Baustelle zeigt. Wenn du beispielsweise ein mangelndes Gleichgewicht hast, dann putze deine Zähne ab sofort auf einem Bein stehend, und zwischendurch das Bein mal wechseln. Wenn ein festes Becken dein Problem ist und du so nicht richtig mit der Pferdebewegung mitgehen kannst, dann stelle dir ein paar Übungen zusammen, die du ohne Pferd in deinen Alltag integrieren kannst.

Beim Reiten verhält es sich genauso. Du kannst nicht alles auf einmal ändern, aber du kannst für jede Trainingseinheit einen Schwerpunkt festlegen. Zum Beispiel: Heute möchte ich an den Schritt-Trab Übergängen arbeiten. Oder: Heute möchte ich an der Dehnungshaltung meines Pferdes arbeiten.

Praxistipp:

Ich empfehle dir außerdem das Schreiben eines Trainingstagebuchs, denn so machst du deine Fortschritte sichtbar. Das kann ein einfacher Kalender sein, in den du schreibst, woran du heute gearbeitet hast und wie es geklappt hat.

Fazit: Reitlehre einfach erklärt: Dein Schlüssel zu mehr Gefühl im Sattel

Die Reitlehre ist kein trockenes Lehrbuchwissen, sondern die Sprache zwischen dir und deinem Pferd. Je besser du sie verstehst, desto feiner kannst du kommunizieren – mit deinem Sitz, deiner Hand und deinem Gefühl.

Erwarte nicht, dass du alles sofort umsetzen kannst. Es ist ein Prozess, der manchmal langsam und frustrierend ist, aber auf jeden Fall lehrreich. Bleib neugierig, hinterfrage, probiere aus und feiere jeden kleinen Fortschritt.

Denn am Ende geht es nicht darum, schnell perfekt zu reiten.

Es geht darum, mit deinem Pferd gemeinsam zu wachsen.

Dieser Beitrag ist Teil einer Artikelserie:

1. Reiten lernen als Erwachsener – der entspannte Einstieg in den Sattel

2. Sicherer Umgang mit Pferden – so wirst du zum Pferdemensch

3. Angstfrei reiten: So gewinnst du Vertrauen zu dir und deinem Pferd

4. Reitlehre einfach erklärt – die wichtigsten Grundlagen für Freizeitreiter

5. Der richtige Sitz beim Reiten und die Hintergründe einfach erklärt

6. Hilfengebung verstehen – mit dem Pferd sprechen lernen (folgt)

7. Schritt, Trab, Galopp – die Gangarten im Überblick (folgt)

8. Pferdefreundlich reiten – geht das überhaupt als Anfänger? (folgt)

9. Mit Struktur zum Ziel – der rote Faden in der Reitausbildung (folgt)

10. Beziehung statt Dominanz – wie echte Verbindung entsteht (folgt)